★今回は写真を1024×768でアップしています

飛行機好きはもちろん、オッサン、オバハン世代なら

必ず一度はハマった(はず?)映画「トップガン」

2022年の5月にその続編「トップガン マーベリック」が公開され

それを見たオカメの脳内は「デンジャーゾーン」一色に(笑)

で、その興奮未だに冷めやまぬ中

専用デカール発売に合わせて

劇中のマーベリック機を制作してみようって~ことになったのですが

そこで使用するアカデミー製1/72「F/A-18Eスーパーホーネット」を

初めて仮組してみたところ・・・・

(;^_^) ムッチャよ~出来とる!

これ、スケールモデルとしては珍しいスナップフィットキットなんですけど

かなり上手い設計になっており

初心者でも比較的楽に完成まで持っていけるようになってるんですよね。

飛行機のプラモって作ったことないんだけど

映画に感動してスパホのプラモが作りた~~~~い!

な~んて方も多々出てきてるんじゃないかと思いますので

そういう方へのお勧めみたいなものも兼ねて

今回キットレビューを掲載してみようかと思います。

まずは箱に入っている機体関係パーツの写真から。

大きさは真ん中の単三電池と比較してもらうとして

各パーツ(ランナー)を広げ、まず第一に感じたのは

「程よい精密感と一体感」

①接着時に角度調整や処理、接着強度が必要な

胴体や主翼等の大きいパーツは一体成型

②一体で成形すると問題になる側面等のモールドは

スライド金型を使用することで対処

③どうしても接着が必要な分割部分はタブ&スリット等

差し込むだけで簡単に角度と強度が出せる

④他の小パーツ類も数は控えめ&組みやすい設計

⑤ニッパーや刃物を使わず、ランナーからもぎ取っても

(もちろん非推奨ですけどね)

切り残しが発生しにくいような親切設計

(モデラー目線では逆に良く無いですが・・・)

と、スナップフィット構造と合わせて

作りやすさを相当に意識した設計をしつつも

インテークダクト内まで再現してるてんなんかが

個人的にはポイント高し

あと、中距離と短距離の空対空ミサイル

照準ポッドに誘導爆弾、ドロップタンクなど

武装もある程度キットに付属させているのも良いですね。

とりあえずこれらを主翼に吊るすだけで

かなり迫力ある仕上がりになってくれそうです ( ̄∇ ̄)

付属の書類は

真ん中に写っている機体の組み立て説明書

右の武装の組み立て&取り付け位置の指示書に

左に写っているカラー印刷されたデカール&塗装図

元々シンプルに設計されていますので

組み立てに関しては悩むところは無いかと思われます。

今回紹介させてもらうこのキットでは

デカールは定評のあるカルトグラフ社製が付属しているのですが

余白が少なく、薄いながらも絶妙な強度をもったニスに

クッキリと発色の良い印刷が施されており

まさに文句なしの高品質!

ぶっちゃけデカールだけでもかなりのお値打ちです (^^ゞ

キャノピーは前方の風防と一体化されたワンピース構造になっており

開状態で組みたい時には切り離す必要がありますが

初心者の方がキャノピーを綺麗に閉状態に組み上げるのって

意外と難しかったりしますから

個人的にはこちらの方が良いような気がします。

ってか、コクピット内までシッカリ作り込めるような方は

自分でカットするのも難しくないでしょうしね(笑)

あと、断面がΩ型のバブルキャノピーを再現するため

真ん中にパーティングラインが発生していますが

成形時の精度が高いので消す作業はそれほどでもなさそうですし

なんならそのままでも良いんじゃないかな?

さて、パーツ状態での紹介が終わりましたので

まずは仮組してみましょう。

まず先に述べているように、主翼と胴体の一体成型と

左右で連結された水平尾翼

さらに差し込むだけでビシッと決まる垂直尾翼!

この辺りがしっかり出来ているかどうかで

完成時の佇まいが大きく変わってきますので

これは初心者の方にとっては大きいプラスになりますね。

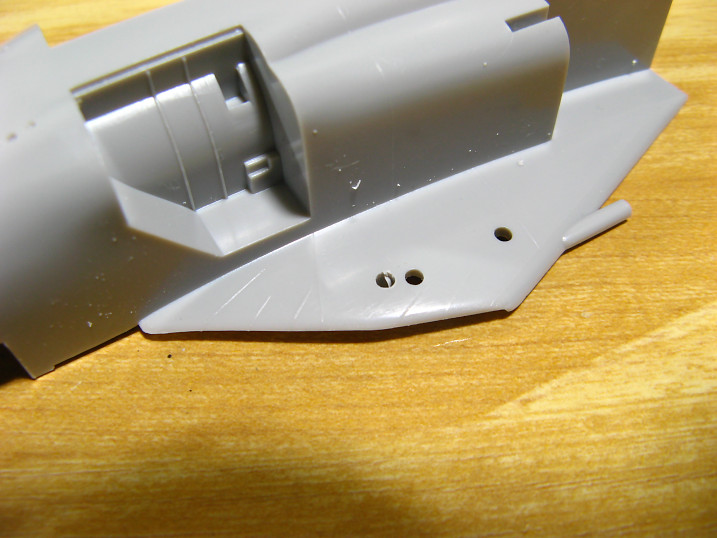

脚収納庫の扉類って

接着面が少ないくせにシッカリとした固定が必要で

飛行機を作るうえで意外と難易度の高い箇所なんですけど

こいつは写真のように差し込むだけでOKという親切設計!

さらに強度も出せるってんだから最高ですね♪

インテーク周りの構造も良く考えられており

ジェット機ゆえの複雑な構造を

比較的簡単に組み立て&塗装出来るようになっています。

ただ、リップ部に少し厚みがあるのがチョッと残念かな

で、組み上げた時のスタイルですが

ヽ(*`Д´)ノ し!・・・渋っぶぅぅぅ~~~いっ!!

スナップフィットってことで玩具っぽさを多少感じてたのですが

組み上げてみたら中々どうして

しっかりと「スケールモデル」してるじゃ~ありませんか(笑)

さすがに細かい所では「はめ込み」や「差し込み」等

「構造を感じさせる作り」があるにはありますが

その恩恵、つまり制作の容易さを考えると

十分以上に元の取れる許容範囲ではないかと・・・

っていうか、気になるレベルの方でしたら

自分で簡単に加工できるでしょうしね。

パネルライン等の彫りは少々浅め

幅はこのままで、もう少し深さがあったら最高なんですけどね。

スタイルに関しては

オカメみたいなマニアじゃなくてファンってレベルでしたら

十分満足できるレベルなんじゃないかと・・・ (^_^;)

角度や形状、寸法などなどなど

もしかしたらツッコミどころがあるのかもしれませんが

そこまで求めるのって少数派だと思うので

こんだけよく出来てりゃ文句無し?

とまぁ~こんな感じで、現状(仮組まで)での感想は

(●^o^●)オカメ的には二重丸、いや、花丸です♪

ま、作業を進めてゆくと色々と出てくるかもしれませんが

その辺りは制作記

の方でかかせてもらいますので

興味がある方はぜひご覧になってくださいね。

あと、このキットは童友社さんから「凄!プラモデル」シリーズとして

日本国内向けにパッケージング発売もされており

入手が楽な上にデカールとシール、2種類入っていますので

ライトに・・・という方は、そちらも検討されてみてはいかがでしょうか。

ただし、無塗装+シールで制作した場合

それに特化したガンプラのような完成時の見栄えは期待できませんので

その点ご注意くださいませ・・・ってか

(;^_^) ガンプラの進化が凄すぎるだけなんですけどねっ(笑)